VALVOLA AORTICA

ANATOMIA PATOLOGICA

ANATOMIA DELLA RADICE AORTICA:

La radice aortica è una struttura complessa che agisce come un’unità funzionale ed anatomica, formata da quattro componenti: annulus aortico, cuspidi valvolari aortiche, seni di Valsalva e giunzione senotubulare (STJ). Questi componenti garantiscono la competenza funzionale della valvola aortica.

L’annulus aortico, al contrario di quello mitralico, non è una struttura ben caratterizzabile istologicamente ma può essere definito come il punto di condensazione del collagene a livello dell’inserzione dei lembi, unendo le cuspidi aortiche e i seni aortici al ventricolo sinistro. L'annulus aortico è attaccato al miocardio del setto interventricolare per circa il 45% della sua circonferenza e a strutture fibrose (lembo anteriore della valvola mitrale e setto membranoso) nel restante 55%, ha forma ondulata, e l'esame istologico rivela che si tratta di una struttura fibrosa con filamenti che lo collegano al setto interventricolare (muscolare e fibroso) e alla valvola mitrale. Il tessuto fibroso che separa l'anello aortico dal lembo anteriore della valvola mitrale viene definito corpo intervalvolare fibroso. Nel setto membranoso decorre il fascio di His attraverso il trigono fibroso destro lungo il margine posteriore del setto interventricolare membranoso e muscolare, si divide in branca destra e sinistra che si estendono nel subendocardio lungo entrambi i lati del setto interventricolare. Si tratta di un punto di repere chirurgico importante poiché una sua lesione durante le manovre operatorie può causare un blocco atrioventricolare completo.

Sull’annulus fibroso si inseriscono le cuspidi valvolari aortiche, che prendono il nome dell’arteria coronarica che origina da essi: seno coronarico sinistro, destro e non coronarico. Il bordo dei lembi è definito margine libero, la parte che in chiusura viene in contatto con gli altri lembi è definita superficie di coaptazione e il punto più alto dove si incontrano due cuspidi si chiama commissura, che si trova immediatamente sotto la STJ. La lunghezza della base del lembo è circa 1,5 volte la lunghezza del margine libero. Le cuspidi aortiche sono dette semilunari poiché sono a forma di mezzaluna, le loro basi sono connesse all’annulus mentre i margini liberi si estendono da commissura a commissura, e collabiscono centralmente durante la diastole. Sono inoltre presenti i cosiddetti noduli di Aranzio, piccoli ispessimenti fibrosi nodulari in corrispondenza del centro del margine libero, che a valvola chiusa si affacciano rendendo più completa la chiusura della valvola. La dimensione delle cuspidi aortiche è variabile ma di regola la cuspide non coronarica è leggermente più grande della destra e della sinistra, mentre la sinistra è la più piccola delle tre.

I seni aortici (denominati seni di Valsalva) sono formati da un’estroflessione della parete aortica e dal lembo valvolare stesso. Due di essi ospitano lo sbocco dell’arteria coronaria sinistra e destra: l’ostio dell'arteria coronaria sinistra è più vicino all’annulus aortico rispetto all'ostio dell’arteria coronaria destra. Il terzo seno, denominato non coronarico, si localizza posteriormente ed è la sede più spesso coinvolta da processi aneurismatici isolati dei seni aortici, e pertanto è quello su cui più frequentemente vengono eseguiti interventi correttivi. I seni prendono il nome da Antonio Maria Valsalva, illustre anatomista italiano del diciassettesimo secolo allievo di Malpighi e maestro di Morgagni, che descrisse questi “lievi allargamenti della grande arteria che nasce dal ventricolo sinistro del cuore”. La loro importanza fu dettagliatamente sottolineata anche da Leonardo Da Vinci, il quale a parte i grandi attributi come artista, architetto, anatomista e ingegnere militare, era anche esperto in idrodinamica. Incuriosito da queste tre strutture che all’inizio sembravano soltanto provocare delle turbolenze al flusso del sangue, Leonardo creò un modello che oggi può essere considerato come il primo modello cardiaco pulsatile, e la prima valvola biologica (da cadavere) per riprodurre quello che sospettava accadesse nella valvola e radice aortica. Usando questo modello, Leonardo fu in grado di dimostrare che un’importante quota di sangue usciva dal ventricolo con grande velocità seguendo un flusso lineare, mentre una piccola quota invertiva il flusso, creando dei vortici fra i lembi valvolari e i rispettivi seni di Valsalva.

La STJ rappresenta convenzionalmente l’estremo superiore della radice aortica ed è definita come il punto di passaggio tra i seni aortici e la porzione tubulare dell’aorta ascendente. Si tratta di una componente importante della radice aortica perché le commissure della valvola aortica sono immediatamente sotto di essa e dei cambiamenti della STJ possono compromettere la funzionalità delle cuspidi aortiche.

La forma a corona dell'annulus aortico crea tre spazi triangolari sotto le commissure: i due triangoli sotto le commissure della cuspide non coronarica sono strutture fibrose, mentre lo spazio triangolare sotto la commissura tra le cuspidi sinistra e destra è muscolare. Questi triangoli sono estensioni del tratto di efflusso del ventricolo sinistro, e la parte apicale si estende fino alla giunzione senotubulare. La rimozione di tali estensioni triangolari metterebbe in comunicazione diretta le parti più distali del ventricolo sinistro sia con lo spazio pericardico che, nel caso del triangolo tra i due seni coronarici, con il piano di tessuto fibroadiposo tra la parte posteriore dell’infundibolo polmonare e la parte anteriore dell'aorta. Il triangolo tra il seno coronarico sinistro e il seno non coronarico è una parte dell’ampia cortina fibrosa valvolare aorto-mitralica, il triangolo tra il seno non coronarico e il seno coronarico destro è direttamente in continuità con la parte membranosa del setto ventricolare, mentre il triangolo tra i due seni coronarici è interamente muscolare ed è il meno esteso dei tre.

L’inserzione semilunare dei lembi valvolari, quindi, divide la radice aortica in due componenti: sopravalvolare e sottovalvolare. La componente sopravalvolare, formata dai seni di Valsalva e dalla STJ, è principalmente aortica come struttura, ma contiene strutture di origine ventricolare alla propria base. La parte sottovalvolare, che ha soprattutto funzione di sostegno, è principalmente ventricolare, ma si estende con i triangoli “interleaflet” sulle pareti fino al livello della giunzione sinotubulare. La geometria della radice aortica e delle sue componenti anatomiche varia fra gli individui, ma le dimensioni di questi componenti sono correlate: ad esempio, più grandi sono le cuspidi aortiche, maggiore è il diametro dell'anulus aortico e della STJ. A causa della forma a mezzaluna delle cuspidi aortiche e del fatto che i loro margini liberi si estendono da commissura a commissura, il diametro del foro della valvola aortica è inferiore alla lunghezza totale dei margini liberi: infatti, lo studio autoptico di radici aortiche umane ha dimostrato che la lunghezza media dei margini liberi delle cuspidi aortiche è di un terzo maggiore del diametro dell’orifizio aortico. Anche il diametro dell'annulus aortico è maggiore del diametro della STJ (15-20%) in giovane età, ma questi diametri tendono a diventare uguali nei pazienti più anziani. Tutti i componenti della radice aortica sono molto elastici e deformabili nei pazienti giovani, ma questa proprietà diminuisce con l'età perchè le fibre elastiche che li compongono vengono sostituite da tessuto fibroso. L'anello aortico, le cuspidi aortiche e la STJ svolgono un ruolo importante nel mantenere la continenza valvolare: al contrario, i seni di Valsalva non svolgono alcun ruolo nella competenza della valvola, ma sono ritenuti importanti nel ridurre al minimo le sollecitazioni sulle cuspidi aortiche durante il ciclo cardiaco e condizionano la dinamica dei flussi garantendo un’ottimale perfusione coronarica in fase diastolica.

La compliance della radice aortica comporta che questa struttura subisca importanti cambiamenti dimensionali durante il ciclo cardiaco, includendo l’allungamento, l’espansione trasversale del diametro della giunzione aorto-ventricolare e di quella sinotubulare e la torsione. Questi cambiamenti contribuiscono a ridurre lo stress a livello dei lembi e a minimizzare le turbolenze transvalvolari, riducendo il gradiente necessario ai movimenti valvolari.STENOSI AORTICA

Fisiopatologia clinica

Diagnostica

Ecografia 2D

Ecografia 3D

ECG

Cateterismo cardiaco

Terapia chirurgica

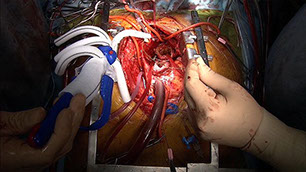

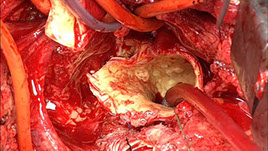

Sostituzione valvola aortica in sternotopia

Sostituzione valvola aortica in microtoracotomia

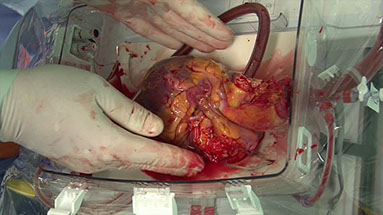

Stentless

Sutureless

Tavi

Testo da inserire

INSUFFICIENZA AORTICA

Lorem ipsum

Lorem ipsumSit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean consectetur suscipit viverra. Morbi non arcu blandit justo pellentesque condimentum. Integer dignissim risus quis felis accumsan quis pulvinar tellus fermentum.

Mauris sit amet

Mauris sit ametTortor, eget ornare urna. Duis varius tellus eros. Donec odio arcu, rutrum ac rutrum eget, bibendum ac enim. Phasellus hendrerit iacu purus. Aliquam sit amet molestie odio. Sed commodo dictum consequat.

Ut eget felis

Ut eget felisSed velit congue viverra. Sed porta mattis luctus. Curabitur feugiat pharetra sem eu iaculis. Phasellus venenatis volutpat arcu id placerat. Aliquam fringilla ligula eu purus lacinia at volutpat nunc malesuada.

Lorem ipsum

Mauris sit amet

Ut eget felis